wer ist eigentlich karl?

Bevor die Karlstraße ihren Namen und ihren Straßen-charakter bekam, war sie als Schmellwitzer Weg und später auch als Wallstraße verzeichnet. Am 21. August 1879 erhielt sie den Vornamen des Zimmermanns Carl Simon. Später wurde die Schreibweise von Carlstraße zu Karlstraße geändert. Die benachbarte Amalienstraße wurde übrigens nach der Gattin von Carl Simon benannt. Carl Simon lebte 1821 bis 1895 und arbeitete als Zimmermann.

Auch sein Zimmerplatz, praktisch seine Arbeitsstelle, befand sich nicht weit der Karlstraße, in der heutigen Zimmerstraße. Ihm gehörte das Gelände rund um die heutige Karlstraße. Schon 1870 wurde die Straße ausgebaut, da sich an ihrem nördlichen Rand die Stadtgärtnerei und der Nord-friedhof befanden. Im 19. Jahrhundert etablierten sich die ersten Betriebe entlang der Karlstraße. Am 9.November 1879 wurde die Kreuzkirche eingeweiht, an welcher der Zimmermeister Carl Simon mitgewirkt hat.

Mit der Einführung der Straßenbahn in Cottbus 1903 wurde auch eine Linie Richtung Norden gebaut, genauer gesagt entlang der Karlstraße. Während des Zweiten Weltkrieges wurden das Kanneberg-Eck (Nr.1) sowie die Wohnhäuser Nr.6, Nr.16, Nr.17 und die Gaststätte Ecke Zimmerstraße vollkommen zerstört.

1950 wurde Schmellwitz an Cottbus angegliedert; zuvor markierte das nördliche Ende der Karlstraße die Stadt-grenze. Auch heute gibt es viele Betriebe, Geschäfte und gastronomische Einrichtungen, bei der vor allem die Friedensburg zu erwähnen ist, eine der ältesten Gaststätten von Cottbus.

Stadtgärtnerei Cottbus

„fast botanischer Garten – reine Pflanzenanzuchtstätte – Gemüseproduzent!“

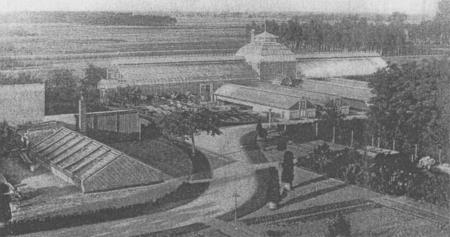

Die Entwicklung der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Karlstraße 62 steht im engen Zusammenhang mit der geschichte des Nordfriedhofes.Um für die städtischen Friedhöfe und für die öffentlichen Anlagen der Stadt Pflanzen zur Verfügung stellen zu können, wurde 1893 die Stadtgärtnerei am Nordfriedhof angelegt und ein Kunstgärtner eingestellt. Lokale Handwerksbetriebe errichteten Gärtnereianlagen, wie Gewächshaus, Erdhaus und Wasserbassin. Einhergehend mit der Erweiterung der städtischen Grünanlagen wuchsen die Aufgaben der Cottbuser Stadtgärtnerei. 1908 wurde eine Gewächshaus-anlage samt Palmenhaus errichtet. Die Anlagen waren einerseits Produktionsbetrieb und zugleich Schauanlage. 1926 wurde die Stadtgärtnerei wie folgt beschrieben:

„Durch den breiten Torweg tretend, sieht man sich plötzlich einem Meer von Dahlien und spireenartigen Astilben gegenüber, die zum freundlichen Verweilen und genieß-enden Lustwandeln einladen. In buntem Rahmen umgeben sie die 500 Fenster der Frühbeetanlage und die Nebengewächshäuser… Eine Biegung des Weges zeigt uns im Weiterwandern das ganze 10 Morgen große Feld regsten Gedeihens. Links erhebt sich der monumentale Glasbau des Haupthauses…

An der rechten Seite umrahmt ein Zaun mit mannigfaltigen Schlingrosen die Felder. Nun gelangen wir in die eigentlichen Vorratskammern, die Freilandgärten, aus denen die Blumenschätze unserer Anlagen stammen. Rechts dehnt sich ein Feld selbstgezogener Hortensien aus, zur linken reihen sich die verschiedenen Arten der Koniferen, Taxus, Thuja, Wacholder, Buchsbaum, zierlich geschnittene Bäumchen sowie Sträucher und Stecklinge. Selbst für weitere Zwecke der Volkswirtschaft wird hier vorgesorgt durch eine Anzucht von Maulbeerpflanzen, die zur Seidenraupenzucht an den hiesigen Verein abgegeben werden“

Bereits 1932 wurde angemerkt, dass die grünen Schätze der Stadtgärtnerei in Cottbus kaum bekannt waren und Besuche von Familien und Schulen angeregt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Großteil der Glashäuser und Anlagen zerstört. Die Gewächshausanlagen konnten nur notdürftig repariert und erste Gemüse- und Zierpflanzen herangezogen werden. Auf den Freiflächen der Stadtgärtnerei wurden vor allem Gemüsesorten zur Versorgung der Bevölkerung und der Erfüllung des Ablie-ferungssolls angebaut. Nach Verbesserung der allgemeinen Versorgungslage konnten wieder überwiegend Zierpflanzen für die städtischen Grünanlagen und den Nordfriedhof herangezogen werden.

Ende der 1960er Jahre kam es zur Auflösung der städtischen Gärtnerei. Die baulichen Anlagen wurden Anfang der 1970er Jahre zum Großteil abgerissen. Bedingt durch die Erweiterung der Straßenkreuzung Karlstraße / Nordring wurde 1992 das alte Fried-hofsgärtnerhaus abgerissen. Inzwischen sind kaum noch Spuren der ehemaligen Cottbuser Stadtgärtnerei zu erkennen, wohl lebt diese noch in den Erinnerungen einiger Menschen weiter.

Quellen:

- Lirsch, D. und H., Die Cottbuser Stadtgärtnerei, Lausitzer Zeitung, 1993/Nr.2

- Lausitzer Landeszeitung, 1926

Der Nordfriedhof

Dort wo sich einst die Gemarkungsgrenze zu Schmellwitz befand wurde 1870 der Nordfriedhof angelegt und bereits 1892 erweitert.

Die parkähnliche Anlage ist in vier Hauptfelder durch den Haupt- und Querweg ge-gliedert. Durch das Haupttor führt der Mittelweg von Bäumen gesäumt zur Feierhalle. Die noch heute genutzte Feierhalle wurde 1929 im Stil der Neuen Sachlichkeit erbaut und löste den Vorgängerbau ab.

Heute hat der Nordfriedhof einen vorwiegend parkähnlichen Charakter. Hier finden sich die Ruhestätten bedeutender Cottbuser Persönlichkeiten aus dem wirtschaftlichen, geistigen und kulturellen Leben.

Quelle:

- Namen, die nicht vergessen sind, der Nordfriedhof, H. Liersch, No. 22/23.11.80, Cottbus

Kreuzkirche

1879 entstand am westlichen Rand des Bonaskenplatzes - Ecke Karlstraße Nummer 80 die evangelisch-lutherische Kreuzkirche. Diese gilt als der einzige große Kirchen-bau der Stadt Cottbus des späten 19. Jahrhunderts. Die Kreuzkirche ist ein einschiffi-ges Gebäude mit neoromanischen Fassadenelementen, welches nach dem Entwurf Baurates Abel und durch den Baumeister Friedrich Wilhelm Schneider und Zimmermeister Carl Simon ausgeführt wurde.

Quelle:

- Petzold, H., LR, 21.12.1990

Straßengrün

Einst

wurde der südliche Teil der Karlstraße von Robinien gesäumt. Diese

zeugten von der Präsenz der Freimauer in Cottbus um 1900. Die

Robinie, die sogenannte Akazie des Nordens, steht symbolisch für

die unbesiegbare Kraft des Lebens.

Seit dem Jahr 2000 erneuerte die Stadt das straßenbegeleitende Grün in der Karl-straße durch Pflanzungen von Ahorn und Linde.

Zur Verbesserung des Wohnumfeldes wurde in den letzten Jahren die Bepflanzung der Baumscheiben vorgenommen und immer wieder erweitert.

Quelle:

- Cottbuser Blätter 1997, Baugeschichte, Logenbrüder und Gymnasium

Text und Recherche: Jule und Martin Fotos: Stadtarchiv Cottbus und [as]